垃圾填埋场恶臭异味影响能有多远?

近几年,垃圾填埋场引起异味扰民事件频发,媒体报道屡见不鲜,虽然国家和地方层面都在积极推动垃圾焚烧发电行业的发展,但由于我国地域广、自然地理差别大、经济社会发展水平不同,垃圾填埋可能在未来很长是一段时间仍作为我国主要垃圾处理方式。究竟垃圾填埋场的恶臭异味影响能有多远?生态环境部恶臭污染控制重点实验室深入调研了南方某大型垃圾填埋场,分析了填埋场的感官及物质浓度,量化了夜晚临时覆膜对异味及异味物质的遮蔽效应,研究了不同情景下异味影响范围,筛选了影响健康最主要的异味物质,该成果已于2021年3月在《Waste management》发表。

研究方法和发现

研究方法和发现

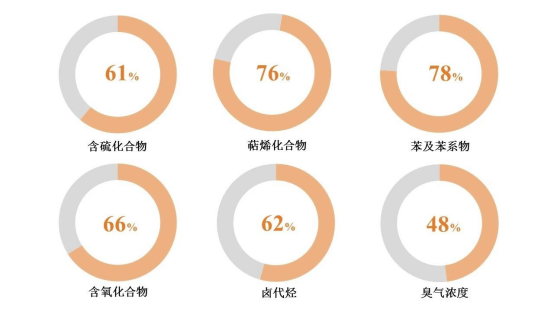

本研究利用风洞采样器共采集66组样品,测试分析得到垃圾填埋场填埋不同工段145种挥发性有机物(VOCs)及恶臭排放速率,其中填埋工段考虑了填埋场一天中的工作周期,包括高密度聚乙烯(HDPE)掀膜过程,垃圾倾倒填埋区,HDPE膜覆盖过程、HDPE膜顶部4部分以及垃圾车倾倒平台,研究发现,夜晚覆膜后VOCs同比下降66.80%,臭气浓度同比下降48.26%,夜晚覆膜可有效降低污染物的散发。

覆膜前后,垃圾填埋场不同物质类别及臭气浓度的削减率

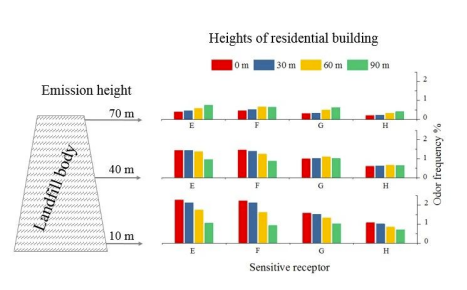

由于垃圾填埋场填埋面积及填埋高度随着作业变化而变化,并且,恶臭投诉的居民区一般为高楼层,不同楼层高度居民可能感受到填埋场恶臭异味并不一致,因此,本研究计算了填埋场作业高度在10m、40m、70m,填埋面积5000 m2、6000 m2、7000 m2下,居住在10m、30m、50m、70m高度楼层人群受恶臭污染影响的变化。研究表明,随着填埋高度的增加(10m-70m),居民区恶臭发生频率增加约68%;随着填埋面积的增加(5000-7000 m2),居民区恶臭发生频率增加约28%;不同居住楼层居民恶臭发生频率均不一致,评估时需考虑居住在高楼层的居民。

不同填埋高度下,不同居民区不同居住高度居民受到恶臭影响

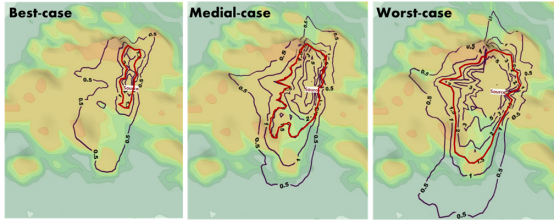

在上述研究基础上,基于填埋场作业高度和填埋面积,定义了Best-case(70m、5000 m2)、Medial-case(40m、6000 m2)、Worst-case(10m、7000 m2)三种情景,以阐明气味烦恼效应。在Best-case情景下,恶臭污染在各个扩散方向的防护距离0.3-3.7 km,影响面积约为9 km2;在Medial-case情景下,恶臭污染在各个扩散方向的防护距离0.7-6.8 km,影响面积约为31 km2;在Worst-case情景下,恶臭污染在各个扩散方向的防护距离1.4-8.4 km,影响面积约为57 km2。此外,本研究筛选了14种非致癌风险物质和6种致癌风险物质进行健康风险评估,研究发现,该填埋场卤代烃特别是二氯甲烷的致癌风险和非致癌风险均较高。

三种情景下,垃圾填埋场恶臭影响

垃圾填埋场恶臭污染影响较远,其恶臭问题已成为主管部门和周边公众关注的主要环境问题之一。垃圾填埋场需实施精细化管理,根据填埋垃圾处置量的大小,合理规划垃圾填埋作业单元的大小及形状,最大限度地减少暴露作业面面积;填埋作业的连贯紧凑是控制填埋作业区恶臭污染的关键,考虑傍晚及夜晚不利扩散条件,应尽可能避免在该时段进行作业;此外,作业期间应切实做好覆膜工作,可有效减少恶臭无组织排放量。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.03.055